中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長(zhǎng)唐華俊談農(nóng)業(yè)科技發(fā)展

2018年9月20日,在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技教育司指導(dǎo)下,由中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技發(fā)展中心和中國(guó)農(nóng)學(xué)會(huì)共同主辦的“2018中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展高峰論壇”在北京召開。

這是“中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展高峰論壇”首次召開,自此每年召開一次,旨在打造中國(guó)農(nóng)業(yè)科技智庫(kù)與交流對(duì)話的高端平臺(tái)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黨組成員、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長(zhǎng)唐華俊發(fā)布了《中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展報(bào)告(2012—2017)》,大會(huì)同時(shí)還發(fā)布了《2017全球農(nóng)業(yè)研究前沿分析解讀》《2017中國(guó)農(nóng)業(yè)科技論文與專利全球競(jìng)爭(zhēng)力分析》《2017中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)重大進(jìn)展》《2017中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村新技術(shù)、新產(chǎn)品和新裝備》等4份專題報(bào)告。

論壇指出:

中國(guó)在 “十字花科作物功能基因組學(xué)與分子設(shè)計(jì)育種”、“植物基因組編輯技術(shù)研究及其在作物育種中的應(yīng)用”、“高光譜成像與傳感器技術(shù)在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中的應(yīng)用”和“生物煉制過(guò)程中的木質(zhì)纖維素資源的降解轉(zhuǎn)化”4個(gè)熱點(diǎn)前沿中表現(xiàn)卓越。

唐華俊院長(zhǎng)在報(bào)告中回應(yīng)了如下問題:

農(nóng)業(yè)肩負(fù)保障國(guó)家糧食安全的重大責(zé)任,科技發(fā)展是如何提高農(nóng)業(yè)綜合能力的?

在耕地、淡水等資源約束加劇的情況下,科技對(duì)糧食單產(chǎn)水平提高的貢獻(xiàn)不斷加大,糧食產(chǎn)量自2013年以來(lái)連續(xù)5年都穩(wěn)定在12000億斤以上。

在品種上,培育推廣了超級(jí)稻、節(jié)水抗旱小麥等一大批新品種。

在技術(shù)上,面向全國(guó)發(fā)布推廣了糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合、農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)保鮮等先進(jìn)實(shí)用適用技術(shù)。

在模式上,開展糧棉油糖高產(chǎn)創(chuàng)建,建成一批農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、專家大院、科技小院、科技創(chuàng)新和集成示范基地等,稻魚稻蟹稻蝦等種養(yǎng)循環(huán)新模式大量涌現(xiàn),全產(chǎn)業(yè)鏈科技開發(fā)取得新進(jìn)展。

推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的主線,具體體現(xiàn)在哪些方面?

適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革新要求,發(fā)揮科技引領(lǐng)作用,推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)、調(diào)精、調(diào)綠。

優(yōu)化農(nóng)業(yè)科技布局,圍繞糧改飼、草食畜牧業(yè)、南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局等農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)領(lǐng)域,以及東北黑土地保護(hù)、農(nóng)作物秸稈綜合利用、南方稻區(qū)重金屬污染綜合防控等區(qū)域性重大科技問題組織開展協(xié)同攻關(guān)。

增加農(nóng)業(yè)科技供給,小雜糧、優(yōu)質(zhì)飼草等品種培育取得新突破,育成推廣了一批適合機(jī)械化生產(chǎn)的谷子糜子、燕麥?zhǔn)w麥、大麥青稞新品種。

夏南牛、延黃牛等肉牛品種已經(jīng)覆蓋我國(guó)肉牛主產(chǎn)區(qū),奶牛良種覆蓋率達(dá)到60%左右。國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)乳關(guān)鍵技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)取得重要進(jìn)展,品質(zhì)明顯提升,加工成本下降15%以上,應(yīng)對(duì)進(jìn)口乳品沖擊的能力顯著增強(qiáng),市場(chǎng)占有率不斷提高,提振了國(guó)產(chǎn)乳消費(fèi)信心。深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖關(guān)鍵裝備、工業(yè)化循環(huán)水高效養(yǎng)殖、遠(yuǎn)洋與極地漁業(yè)精準(zhǔn)捕撈、水產(chǎn)品保鮮與精深加工等領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新取得明顯進(jìn)展,推動(dòng)漁業(yè)發(fā)展水平邁上新臺(tái)階。

強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技服務(wù),組織農(nóng)技人員進(jìn)入農(nóng)場(chǎng)、合作社和企業(yè)開展多種形式的科技服務(wù),推進(jìn)技術(shù)進(jìn)村、入戶、到田。高校、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)積極開展科技成果推廣應(yīng)用,航空植保、跨區(qū)機(jī)收等新型專業(yè)化社會(huì)化服務(wù)組織蓬勃發(fā)展,一主多元的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系更加符合農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革新需求。

習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào),綠水青山就是金山銀山,怎樣走出一條以綠色發(fā)展為導(dǎo)向的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)之路?

應(yīng)用現(xiàn)代技術(shù)、設(shè)施、裝備武裝傳統(tǒng)農(nóng)業(yè),農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、綠色化發(fā)展水平不斷提升。

農(nóng)業(yè)機(jī)械化加快推進(jìn),農(nóng)機(jī)作業(yè)由耕種收環(huán)節(jié)為主向產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過(guò)程拓展,由種植業(yè)向養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等領(lǐng)域延伸。輕簡(jiǎn)化省力化栽培、全程機(jī)械化步伐加快,主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到67%。農(nóng)業(yè)機(jī)械向著高效智能、節(jié)約環(huán)保、舒適便捷和個(gè)性專業(yè)方向不斷發(fā)展。共享農(nóng)機(jī)、北斗導(dǎo)航無(wú)人駕駛農(nóng)機(jī)等新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。

清潔生產(chǎn)技術(shù)加速推廣,積極推廣化肥農(nóng)藥減量控害增效技術(shù),建立清潔、循環(huán)、生態(tài)種養(yǎng)模式,推動(dòng)化肥農(nóng)藥使用量實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。推進(jìn)農(nóng)作物秸稈、畜禽糞便等農(nóng)村有機(jī)廢棄物綜合利用,畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用率近60%。推廣應(yīng)用沼氣發(fā)酵功能微生物強(qiáng)化等新型技術(shù),實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和改善環(huán)境。大力推廣降解地膜和殘膜回收技術(shù),研制了棉花立桿殘膜回收作業(yè)機(jī)等一批殘膜回收機(jī)械,有效控制了地膜的殘留污染問題。

精準(zhǔn)投入技術(shù)穩(wěn)步提升,在大田種植上,遙感監(jiān)測(cè)、病蟲害遠(yuǎn)程診斷、農(nóng)機(jī)精準(zhǔn)作業(yè)等技術(shù)開始大面積應(yīng)用。在設(shè)施農(nóng)業(yè)上,溫室環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)與控制、水肥藥智能管理等加快推廣應(yīng)用。在畜禽養(yǎng)殖上,精準(zhǔn)飼喂、發(fā)情監(jiān)測(cè)、自動(dòng)擠奶等技術(shù)在規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用。在水產(chǎn)養(yǎng)殖上,水體監(jiān)控、餌料自動(dòng)投喂等技術(shù)得到進(jìn)一步完善推廣。

高新技術(shù)是知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代社會(huì)生產(chǎn)力最活躍的因素,它是如何武裝農(nóng)業(yè)的?

依托關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化和市場(chǎng)應(yīng)用,培育、發(fā)展和壯大了一批農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),引領(lǐng)農(nóng)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)。

在突破性品種上,轉(zhuǎn)基因棉花商業(yè)化進(jìn)一步擴(kuò)大,累計(jì)推廣面積突破4.5億畝,使我國(guó)成為繼美國(guó)之后世界第二大轉(zhuǎn)基因棉花強(qiáng)國(guó)。

在智能農(nóng)機(jī)裝備上,建立了農(nóng)機(jī)北斗導(dǎo)航與智能測(cè)控信息應(yīng)用平臺(tái),研發(fā)應(yīng)用了智能LED植物工廠技術(shù),創(chuàng)制了植保無(wú)人機(jī)精準(zhǔn)施藥技術(shù)與裝備,大幅提升了作業(yè)效率。

在綠色投入品上,以植物源、微生物源為主導(dǎo)的生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)化規(guī)模不斷擴(kuò)大,全營(yíng)養(yǎng)、專用化生物肥料不斷涌現(xiàn),生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑功能和效用更為精準(zhǔn)。

在生物制劑產(chǎn)業(yè)上,解決了畜禽強(qiáng)毒難以致弱的技術(shù)難題,研制出能有效控制新城疫強(qiáng)毒感染的基因VII型新城疫疫苗以及6種口蹄疫流行毒株高效疫苗使O型和A型口蹄疫發(fā)生逐年減少;創(chuàng)制了H5N1/H7N9禽流感二價(jià)高效疫苗,有效阻斷了H7N9病毒在家禽中的流行,并間接減少人H7N9流感病毒感染的發(fā)生。

科技服務(wù)方式的創(chuàng)新是如何推動(dòng)農(nóng)民收入持續(xù)增加的?

強(qiáng)化科技引領(lǐng)示范作用,大力推進(jìn)農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),持續(xù)拓展農(nóng)民增收渠道。

科技支撐脫貧攻堅(jiān)取得顯著進(jìn)展,積極培育農(nóng)民增收新增長(zhǎng)點(diǎn),公布了1096個(gè)農(nóng)村雙創(chuàng)園區(qū)(基地)目錄,啟動(dòng)創(chuàng)建41個(gè)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,認(rèn)定62個(gè)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū),各類返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員超過(guò)700萬(wàn),集中連片特困地區(qū)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力顯著增強(qiáng)。

農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合加快推進(jìn),建立農(nóng)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)體系,推廣農(nóng)產(chǎn)品保鮮、貯運(yùn)、加工等技術(shù),農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比達(dá)到2.2︰1,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸、價(jià)值鏈得到提升,讓農(nóng)民更多分享產(chǎn)業(yè)鏈增值收益。城鄉(xiāng)居民收入差距逐步縮小,從2013年的2.81縮小到2017年的2.71。

農(nóng)業(yè)功能進(jìn)一步拓展,積極發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村民宿、特色小鎮(zhèn)等新業(yè)態(tài),創(chuàng)建了一批特色生態(tài)旅游示范村鎮(zhèn)和精品線路。大力發(fā)展綠色優(yōu)質(zhì)生態(tài)農(nóng)業(yè),提高產(chǎn)品檔次和附加值,擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)容量,不斷增強(qiáng)農(nóng)民的增收潛力。

這是“中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展高峰論壇”首次召開,自此每年召開一次,旨在打造中國(guó)農(nóng)業(yè)科技智庫(kù)與交流對(duì)話的高端平臺(tái)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黨組成員、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長(zhǎng)唐華俊發(fā)布了《中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展報(bào)告(2012—2017)》,大會(huì)同時(shí)還發(fā)布了《2017全球農(nóng)業(yè)研究前沿分析解讀》《2017中國(guó)農(nóng)業(yè)科技論文與專利全球競(jìng)爭(zhēng)力分析》《2017中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)重大進(jìn)展》《2017中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村新技術(shù)、新產(chǎn)品和新裝備》等4份專題報(bào)告。

論壇指出:

5年來(lái),農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技進(jìn)步率提升4個(gè)百分點(diǎn),與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯縮小

我國(guó)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率由2012年的53.5%提高到2017年的57.5%。主要農(nóng)作物良種基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋,自主選育品種面積占比達(dá)95%,畜禽水產(chǎn)供種能力不斷提升。2017年農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到67%。2017年,中國(guó)農(nóng)業(yè)研究總體表現(xiàn)力卓越

報(bào)告遴選出2017年農(nóng)業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)的12個(gè)熱點(diǎn)前沿和2個(gè)新興前沿。 2017年農(nóng)業(yè)研究前沿主要集中在作物基因組技術(shù)、作物改良基礎(chǔ)與營(yíng)養(yǎng)機(jī)制、漁業(yè)資源及海洋動(dòng)物行為、授粉昆蟲健康問題,以及高新技術(shù)在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用等研究領(lǐng)域。在美、英、中、德、法等10個(gè)世界主要國(guó)家中,美國(guó)的農(nóng)業(yè)研究總體表現(xiàn)力最為突出,高居榜首;中國(guó)農(nóng)業(yè)科技前沿研究整體活躍,位居第二梯隊(duì)。

中國(guó)在 “十字花科作物功能基因組學(xué)與分子設(shè)計(jì)育種”、“植物基因組編輯技術(shù)研究及其在作物育種中的應(yīng)用”、“高光譜成像與傳感器技術(shù)在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中的應(yīng)用”和“生物煉制過(guò)程中的木質(zhì)纖維素資源的降解轉(zhuǎn)化”4個(gè)熱點(diǎn)前沿中表現(xiàn)卓越。

中國(guó)發(fā)表農(nóng)業(yè)領(lǐng)域SCI論文總量和總被引頻次全球排名第二

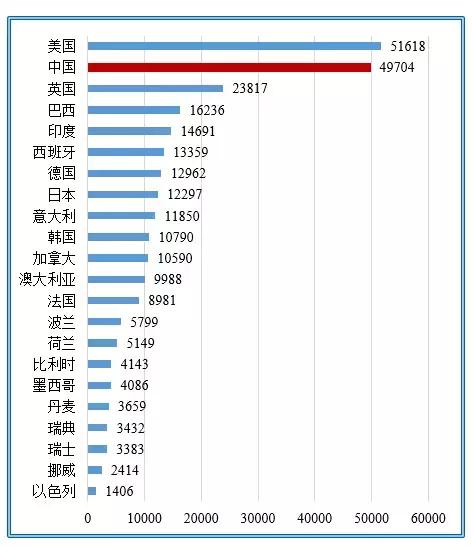

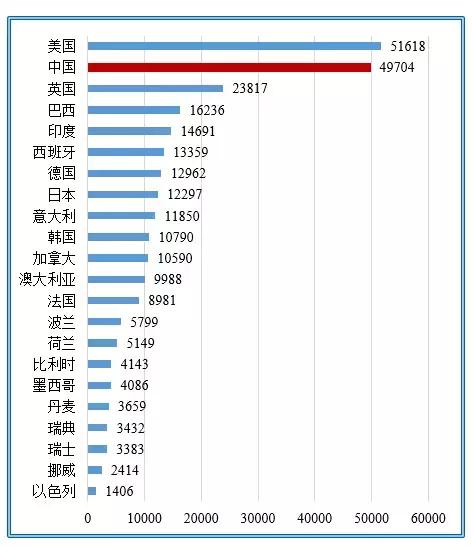

科技論文全球競(jìng)爭(zhēng)力分析結(jié)果顯示,2014—2016 年間,我國(guó)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)研究受到重視,論文產(chǎn)量不斷提高,中國(guó)發(fā)表農(nóng)業(yè)領(lǐng)域SCI論文49704篇,全球排名第二。

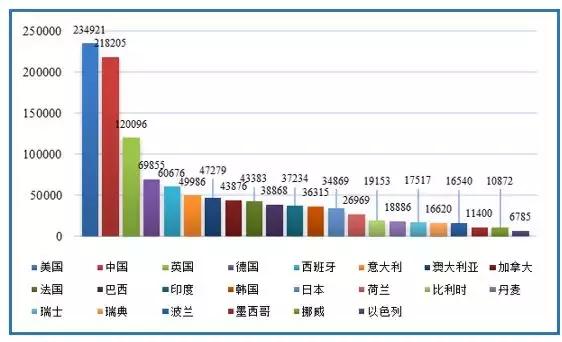

2014—2016年15個(gè)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域論文總發(fā)文量

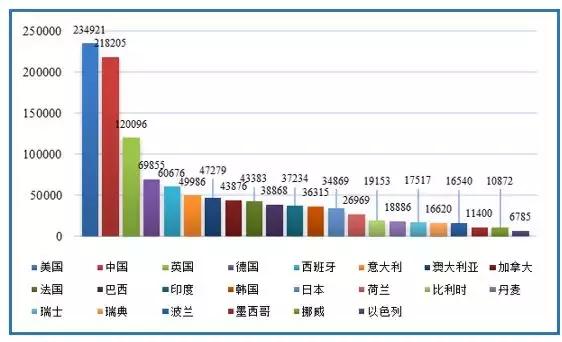

我國(guó)農(nóng)業(yè)科技論文的國(guó)際影響力較高,中國(guó)發(fā)表農(nóng)業(yè)領(lǐng)域論文的總被引頻次218205,全球排名第二。

22國(guó)農(nóng)業(yè)類論文總被引頻次

專利全球競(jìng)爭(zhēng)力分析結(jié)果顯示,2014—2016年間,我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)量全球第一,并且在近五年技術(shù)發(fā)展增速保持第一,但技術(shù)水平仍有很大上升空間。

唐華俊院長(zhǎng)在報(bào)告中回應(yīng)了如下問題:

農(nóng)業(yè)肩負(fù)保障國(guó)家糧食安全的重大責(zé)任,科技發(fā)展是如何提高農(nóng)業(yè)綜合能力的?

在耕地、淡水等資源約束加劇的情況下,科技對(duì)糧食單產(chǎn)水平提高的貢獻(xiàn)不斷加大,糧食產(chǎn)量自2013年以來(lái)連續(xù)5年都穩(wěn)定在12000億斤以上。

在品種上,培育推廣了超級(jí)稻、節(jié)水抗旱小麥等一大批新品種。

在技術(shù)上,面向全國(guó)發(fā)布推廣了糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合、農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)保鮮等先進(jìn)實(shí)用適用技術(shù)。

在模式上,開展糧棉油糖高產(chǎn)創(chuàng)建,建成一批農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、專家大院、科技小院、科技創(chuàng)新和集成示范基地等,稻魚稻蟹稻蝦等種養(yǎng)循環(huán)新模式大量涌現(xiàn),全產(chǎn)業(yè)鏈科技開發(fā)取得新進(jìn)展。

推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的主線,具體體現(xiàn)在哪些方面?

適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革新要求,發(fā)揮科技引領(lǐng)作用,推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)、調(diào)精、調(diào)綠。

優(yōu)化農(nóng)業(yè)科技布局,圍繞糧改飼、草食畜牧業(yè)、南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局等農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)領(lǐng)域,以及東北黑土地保護(hù)、農(nóng)作物秸稈綜合利用、南方稻區(qū)重金屬污染綜合防控等區(qū)域性重大科技問題組織開展協(xié)同攻關(guān)。

增加農(nóng)業(yè)科技供給,小雜糧、優(yōu)質(zhì)飼草等品種培育取得新突破,育成推廣了一批適合機(jī)械化生產(chǎn)的谷子糜子、燕麥?zhǔn)w麥、大麥青稞新品種。

夏南牛、延黃牛等肉牛品種已經(jīng)覆蓋我國(guó)肉牛主產(chǎn)區(qū),奶牛良種覆蓋率達(dá)到60%左右。國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)乳關(guān)鍵技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)取得重要進(jìn)展,品質(zhì)明顯提升,加工成本下降15%以上,應(yīng)對(duì)進(jìn)口乳品沖擊的能力顯著增強(qiáng),市場(chǎng)占有率不斷提高,提振了國(guó)產(chǎn)乳消費(fèi)信心。深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖關(guān)鍵裝備、工業(yè)化循環(huán)水高效養(yǎng)殖、遠(yuǎn)洋與極地漁業(yè)精準(zhǔn)捕撈、水產(chǎn)品保鮮與精深加工等領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新取得明顯進(jìn)展,推動(dòng)漁業(yè)發(fā)展水平邁上新臺(tái)階。

強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技服務(wù),組織農(nóng)技人員進(jìn)入農(nóng)場(chǎng)、合作社和企業(yè)開展多種形式的科技服務(wù),推進(jìn)技術(shù)進(jìn)村、入戶、到田。高校、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)積極開展科技成果推廣應(yīng)用,航空植保、跨區(qū)機(jī)收等新型專業(yè)化社會(huì)化服務(wù)組織蓬勃發(fā)展,一主多元的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系更加符合農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革新需求。

習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào),綠水青山就是金山銀山,怎樣走出一條以綠色發(fā)展為導(dǎo)向的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)之路?

應(yīng)用現(xiàn)代技術(shù)、設(shè)施、裝備武裝傳統(tǒng)農(nóng)業(yè),農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、綠色化發(fā)展水平不斷提升。

農(nóng)業(yè)機(jī)械化加快推進(jìn),農(nóng)機(jī)作業(yè)由耕種收環(huán)節(jié)為主向產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過(guò)程拓展,由種植業(yè)向養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等領(lǐng)域延伸。輕簡(jiǎn)化省力化栽培、全程機(jī)械化步伐加快,主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到67%。農(nóng)業(yè)機(jī)械向著高效智能、節(jié)約環(huán)保、舒適便捷和個(gè)性專業(yè)方向不斷發(fā)展。共享農(nóng)機(jī)、北斗導(dǎo)航無(wú)人駕駛農(nóng)機(jī)等新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。

清潔生產(chǎn)技術(shù)加速推廣,積極推廣化肥農(nóng)藥減量控害增效技術(shù),建立清潔、循環(huán)、生態(tài)種養(yǎng)模式,推動(dòng)化肥農(nóng)藥使用量實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。推進(jìn)農(nóng)作物秸稈、畜禽糞便等農(nóng)村有機(jī)廢棄物綜合利用,畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用率近60%。推廣應(yīng)用沼氣發(fā)酵功能微生物強(qiáng)化等新型技術(shù),實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和改善環(huán)境。大力推廣降解地膜和殘膜回收技術(shù),研制了棉花立桿殘膜回收作業(yè)機(jī)等一批殘膜回收機(jī)械,有效控制了地膜的殘留污染問題。

精準(zhǔn)投入技術(shù)穩(wěn)步提升,在大田種植上,遙感監(jiān)測(cè)、病蟲害遠(yuǎn)程診斷、農(nóng)機(jī)精準(zhǔn)作業(yè)等技術(shù)開始大面積應(yīng)用。在設(shè)施農(nóng)業(yè)上,溫室環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)與控制、水肥藥智能管理等加快推廣應(yīng)用。在畜禽養(yǎng)殖上,精準(zhǔn)飼喂、發(fā)情監(jiān)測(cè)、自動(dòng)擠奶等技術(shù)在規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用。在水產(chǎn)養(yǎng)殖上,水體監(jiān)控、餌料自動(dòng)投喂等技術(shù)得到進(jìn)一步完善推廣。

高新技術(shù)是知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代社會(huì)生產(chǎn)力最活躍的因素,它是如何武裝農(nóng)業(yè)的?

依托關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化和市場(chǎng)應(yīng)用,培育、發(fā)展和壯大了一批農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),引領(lǐng)農(nóng)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)。

在突破性品種上,轉(zhuǎn)基因棉花商業(yè)化進(jìn)一步擴(kuò)大,累計(jì)推廣面積突破4.5億畝,使我國(guó)成為繼美國(guó)之后世界第二大轉(zhuǎn)基因棉花強(qiáng)國(guó)。

在智能農(nóng)機(jī)裝備上,建立了農(nóng)機(jī)北斗導(dǎo)航與智能測(cè)控信息應(yīng)用平臺(tái),研發(fā)應(yīng)用了智能LED植物工廠技術(shù),創(chuàng)制了植保無(wú)人機(jī)精準(zhǔn)施藥技術(shù)與裝備,大幅提升了作業(yè)效率。

在綠色投入品上,以植物源、微生物源為主導(dǎo)的生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)化規(guī)模不斷擴(kuò)大,全營(yíng)養(yǎng)、專用化生物肥料不斷涌現(xiàn),生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑功能和效用更為精準(zhǔn)。

在生物制劑產(chǎn)業(yè)上,解決了畜禽強(qiáng)毒難以致弱的技術(shù)難題,研制出能有效控制新城疫強(qiáng)毒感染的基因VII型新城疫疫苗以及6種口蹄疫流行毒株高效疫苗使O型和A型口蹄疫發(fā)生逐年減少;創(chuàng)制了H5N1/H7N9禽流感二價(jià)高效疫苗,有效阻斷了H7N9病毒在家禽中的流行,并間接減少人H7N9流感病毒感染的發(fā)生。

科技服務(wù)方式的創(chuàng)新是如何推動(dòng)農(nóng)民收入持續(xù)增加的?

強(qiáng)化科技引領(lǐng)示范作用,大力推進(jìn)農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),持續(xù)拓展農(nóng)民增收渠道。

科技支撐脫貧攻堅(jiān)取得顯著進(jìn)展,積極培育農(nóng)民增收新增長(zhǎng)點(diǎn),公布了1096個(gè)農(nóng)村雙創(chuàng)園區(qū)(基地)目錄,啟動(dòng)創(chuàng)建41個(gè)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,認(rèn)定62個(gè)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū),各類返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員超過(guò)700萬(wàn),集中連片特困地區(qū)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力顯著增強(qiáng)。

農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合加快推進(jìn),建立農(nóng)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)體系,推廣農(nóng)產(chǎn)品保鮮、貯運(yùn)、加工等技術(shù),農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比達(dá)到2.2︰1,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸、價(jià)值鏈得到提升,讓農(nóng)民更多分享產(chǎn)業(yè)鏈增值收益。城鄉(xiāng)居民收入差距逐步縮小,從2013年的2.81縮小到2017年的2.71。

農(nóng)業(yè)功能進(jìn)一步拓展,積極發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村民宿、特色小鎮(zhèn)等新業(yè)態(tài),創(chuàng)建了一批特色生態(tài)旅游示范村鎮(zhèn)和精品線路。大力發(fā)展綠色優(yōu)質(zhì)生態(tài)農(nóng)業(yè),提高產(chǎn)品檔次和附加值,擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)容量,不斷增強(qiáng)農(nóng)民的增收潛力。

本文地址:http://www.lizu2010.com/industry/html/16974.html,如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自5A農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)